「手軽なラズパイを工場の設備に組み込みたいけど、本当に大丈夫…?」

「産業用は高価だし、教育用と何が違うのか、いまいち分からない…。」

そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか?

この記事では、両者の違いが明確になり、最適なデバイスを自信を持って選べるようになります。

結論、産業用ラズパイは教育用とは全く異なる「プロ仕様」のデバイスです。その特性を理解し、適材適所で使い分けることが、工場のスマート化を成功させる鍵となります。

産業用ラズパイとは?

「手軽で高性能なラズパイを、工場の設備や製品に組み込めないだろうか?」機械設計者であれば、一度はそう考えたことがあるかもしれません。

しかし、教育用ラズパイをそのまま過酷な産業現場に導入するには、いくつかの越えなければならない壁があります。

ここでは、産業用ラズパイがどのような思想で設計され、従来のPLCやマイコンとどう違うのかを解説します。

教育用ラズパイの限界点

教育用として絶大な人気を誇るRaspberry Piですが、その設計はあくまで安定した室内環境を前提としています。

この「手軽さ」が、24時間365日の安定稼働が求められる産業現場では、逆に弱点となってしまうのです。

厳しい環境を克服するために生まれたのが、産業用ラズパイです。

産業用途に特化した設計思想

産業用ラズパイは、教育用ラズパイの「頭脳」であるCPU(SoC)のメリットを活かしつつ、弱点を徹底的に補強した製品です。

その設計思想は、まさに工場の生産ラインを支える「縁の下の力持ち」そのものです。

教育用が試作品を作るための「実験室」だとすれば、産業用は厳しい環境で動き続ける「生産設備」と言えます。

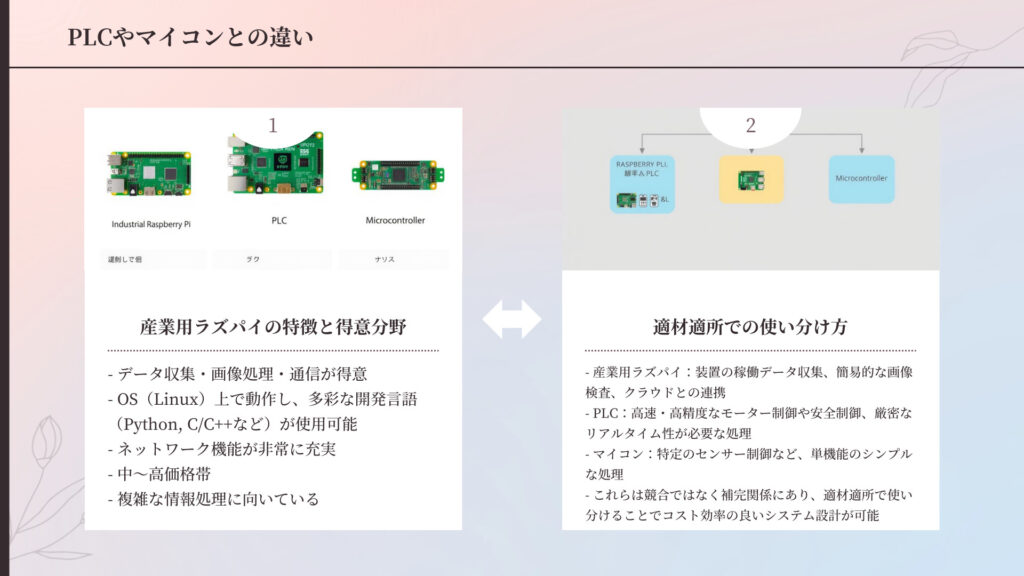

PLCやマイコンとの違いは?

機械設計者にとって馴染み深いPLCやマイコンと、産業用ラズパイはどのように使い分ければよいのでしょうか?

結論から言うと、これらは競合するものではなく、それぞれの得意分野を活かす「補完関係」にあります。

ラズパイはOS(Linux)上で動作するため、複雑な情報処理や通信機能を得意としますが、PLCのような厳密なリアルタイム制御は苦手です。

それぞれの特徴を比較します。

| 項目 | 産業用ラズパイ | 産業用ラズパイ | マイコン |

|---|---|---|---|

| 得意な処理 | データ収集・画像処理・通信 | シーケンス制御(リアルタイム性◎) | 単機能の組み込み制御 |

| OSの有無 | あり(Linuxなど) | なし(専用ファームウェア) | なし(ベアメタル) |

| 開発言語 | Python, C/C++など多彩 | ラダー図など | C, アセンブラなど |

| ネットワーク | 非常に得意 | 機種によるが得意 | 限定的 |

| 価格帯 | 中 | 高 | 低 |

この特性から、以下のような使い分けが考えられます。

- 産業用ラズパイ: 装置の稼働データ収集、簡易的な画像検査、クラウドとの連携。

- PLC: 高速・高精度なモーター制御や安全制御。

- マイコン: 特定のセンサー制御など、単機能のシンプルな処理。

適材適所で使い分けることで、コストパフォーマンスに優れたシステム設計が可能になります。

【産業用ラズパイ 違い】を6項目で徹底比較

産業用ラズパイと教育用ラズパイ、具体的にどこが違うのかを詳しく知りたいですよね。

見た目や価格だけでなく、その中身には機械設計者が知るべき決定的な違いがいくつもあります。

6つの重要な項目に分け、一つひとつ丁寧に比較・解説していきます。

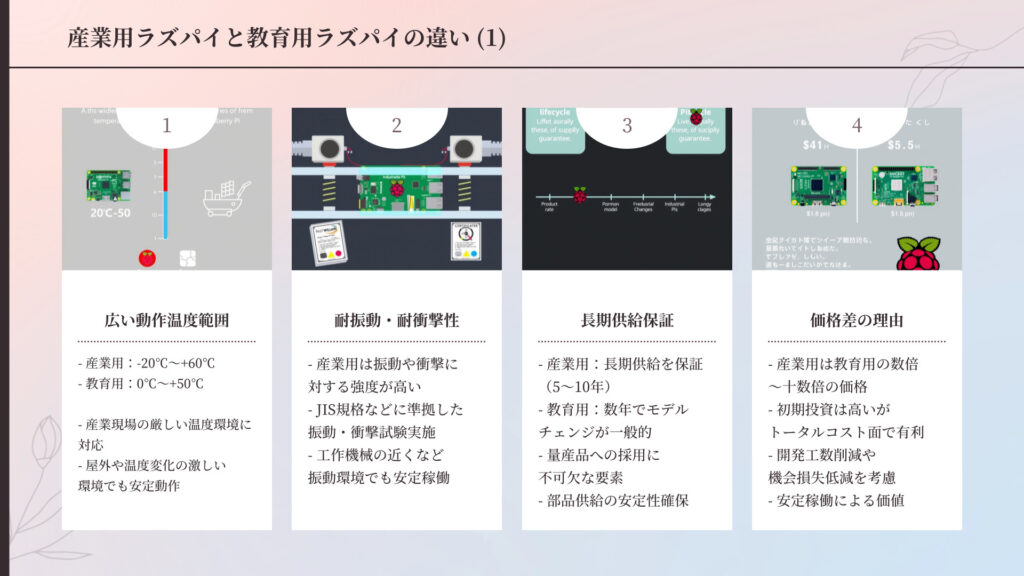

① 広い動作温度範囲

多くの産業用モデルは-20℃〜+60℃といった広い温度範囲に対応しています。これは、一般的な教育用モデル(0℃〜+50℃程度)と比べて格段に広い範囲です。

② 耐振動・耐衝撃性

産業用途では、振動や衝撃に対する強さも求められます。メーカーによっては、JIS規格などに準拠した振動・衝撃試験を実施している製品もあります。装置が設置される環境条件を洗い出し、それに適合するスペックを持つ製品を選ぶことが、安定稼働への第一歩です。

③ 長期供給保証の有無

量産する装置に組み込む部品を選定する際、機械設計者が最も気にするのが「部品の供給期間」ではないでしょうか。教育用ラズパイは技術の進化が早く、数年でモデルチェンジすることが一般的ですが、産業用ラズパイはこの点で決定的な違いがあります。多くのメーカーが長期供給を保証しており、安心して量産品に採用できます。

| 項目 | 産業用ラズパイ | 教育用ラズパイ |

|---|---|---|

| 供給保証 | 長期保証あり | 保証なし |

④ 電源仕様と安定性

システムの安定稼働を支える心臓部、それが電源です。産業用ラズパイは、工場の不安定な電源環境でも安定して動作するよう、堅牢な電源回路が設計されています。

USB(5V)から電源を取る手軽な教育用ラズパイとは、信頼性が根本的に異なります。工場の標準的な電源であるDC24Vに対応できるよう、DC9V〜36Vといった広範囲な入力電圧に対応しているモデルが主流です。

⑤ 筐体と保護性能

基板がむき出しの状態で使われることが多い教育用ラズパイと違い、産業用ラズパイは堅牢な筐体に収められているのが一般的です。この筐体は、単なるケースではなく、内部のデリケートな電子回路を工場の過酷な環境から守る「鎧」の役割を果たします。設置場所や用途に応じて、様々な特徴を持つ筐体が用意されています。

⑥ サポートと価格

最後の違いは、サポート体制と価格です。教育用ラズパイは、世界中のユーザーコミュニティによる情報交換が活発で、Web上に豊富な情報が存在します。しかし、これはあくまで自己責任が前提のサポートです。

対して産業用ラズパイは、メーカーによる技術サポートが提供され、万が一のトラブル時にも迅速な対応が期待できます。

そのため、産業用ラズパイの価格は教育用の数倍から十数倍になるのが一般的です。初期投資は高くなりますが、開発工数の削減や安定稼働による機会損失の低減を考慮すれば、トータルコスト(TCO)では産業用が有利になるケースも少なくありません。

機械設計者が知るべき活用シーン

産業用ラズパイの機能を理解したところで、次に気になるのは「具体的にどう使えるのか?」という点でしょう。

その高いポテンシャルは、既存の生産設備をスマート化する強力な武器となります。

ここでは、機械設計者がすぐにイメージできる具体的な活用シーンを解説します。

活用シーン①:装置の予知保全

装置の突然の停止は、生産計画に大きな打撃を与えます。

産業用ラズパイを活用すれば、既存の装置に後付けで状態監視システムを構築し、故障の予兆を捉える「予知保全」が実現可能です。

これは、定期的な部品交換を行う「予防保全」から一歩進んだ、より効率的なメンテナンス手法です。

活用シーン②:簡易的な外観検査

これまで人手で行っていた製品の外観検査も、産業用ラズパイが得意とする分野の一つです。

高価な専用画像検査装置を導入するほどではないけれど、品質を安定させたい、というニーズに最適です。Linux OS上で動作する豊富なオープンソースの画像処理ライブラリ(OpenCVなど)を活用できるのが、ラズパイの大きな強みです。

活用シーン③:製造ラインの監視

複数の装置が連携して動く製造ライン全体の「見える化」も、産業用ラズパイの重要な活用シーンです。

各装置の稼働状況や生産数を一元管理することで、ライン全体のボトルネックを発見し、生産性向上に繋げることができます。

産業用ラズパイが、現場のデータと上位の生産管理システム(MES)とを繋ぐ「ハブ」の役割を果たします。

現場の情報をデジタルデータとして収集・活用することで、データに基づいた客観的な改善活動が可能になります。

機械設計者が知るべき産業用ラズパイの注意点

次に機械設計者が実際に導入する前に必ず押さえておくべき注意点について解説します。

注意点①:リアルタイム制御

産業用ラズパイは非常に高性能ですが、万能ではありません。機械設計者が特に注意すべきなのが、「リアルタイム制御」の扱いです。Linuxのような汎用OSは、多くのタスクを同時に処理するため、特定の処理の実行タイミングがミリ秒単位でずれる可能性があります。このため、人命に関わる安全制御や、マイクロ秒単位の精度が求められる高速なモーター同期制御には適していません。

- 得意なこと:

- 数十ミリ秒〜秒単位のデータ収集

- 画像処理やデータ分析などの重い処理

- 上位システムとのネットワーク通信

- 苦手なこと(避けるべき用途):

- プレス機の安全制御(ライトカーテンなど)

- サーボモーターの高速同期制御

- 厳密なタイミングが要求されるシーケンス制御

これらのリアルタイム制御が求められる領域は、従来通りPLCの得意分野です。

産業用ラズパイとPLCを適材適所で使い分ける「ハイブリッド設計」が、現実的で賢明なアプローチと言えます。

注意点②:セキュリティ対策

産業用ラズパイをネットワークに接続して使用する場合、サイバー攻撃のリスクを常に考慮する必要があります。

工場の生産ラインが外部からの攻撃で停止する、といった事態は絶対に避けなければなりません。

ラズパイは汎用的なOSやプロトコルを使用しているため、PCと同様のセキュリティ意識が求められます。

- 最低限実施すべき対策:

- パスワードの変更: 初期設定の簡単なパスワードは必ず複雑なものに変更する。

- 不要なサービスの停止: 使用しないネットワークサービス(SSH, VNCなど)は無効化する。

- ファイアウォールの設定: 必要な通信のみを許可するよう、ファイアウォールを適切に設定する。

- 定期的なアップデート: OSやソフトウェアのセキュリティパッチを定期的に適用し、脆弱性を解消する。

セキュリティ対策は「一度やれば終わり」ではありません。

装置のライフサイクル全体を通じて、継続的に管理していく体制を構築することが不可欠です。

まずは教育用ラズパイで勉強をしてから産業用ラズパイを使うのが良い

IoT初心者がまず、IoTに触れるには、教育用ラズパイから触れることをおすすめします。

教育用ラズパイは、安価であり、Amazonなど比較的簡単に入手できます。

プログラミングや自動化、無線化など、やりたいことが明確であれば、その解決手段はインターネットや生成AIを使えば簡単に手に入ります。

ある程度、自分たちで学習した後に産業用ラズパイをに作成したプログラムなどを移植すれば簡単に動作します。

まずは社内の自動化などを産業用ラズパイを使って構築すれば技術ノウハウを蓄積できるので、おすすめです。

まとめ:産業用ラズパイで工場の課題を解決

ここまで、産業用ラズパイと教育用ラズパイの具体的な違いから、機械設計者としての活用シーン、そして注意点までを解説してきました。

両者の違いを理解し、その特性を最大限に活かすことが、スマートファクトリー化への確かな一歩となります。

産業用ラズパイは、あなたの設計する装置や生産ラインに「データ活用」という新たな価値をもたらす、非常に強力なツールです。