「外注試作の長い納期とコストに、頭を悩ませていませんか?」

「頭の中のアイデアを、すぐにでも形にして検証したい…」

もどかしい思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。

3Dプリンターという強力なツールを導入することで、あなたの「作りたい」を加速できます。3Dプリンターの基本を知り、あなたの創造性を解放してください。

3Dプリンター初心者の活用法

「頭の中のアイデアを、すぐに触れる形にできたら…」。

誰もが一度はそう考えたことがあるのではないでしょうか?3Dプリンターは、その願いを叶えるツールです。

3Dプリンターを導入することで得られる、5つの具体的なメリットを解説します。

- 1. 設計プロセスの高速化

- 2. 治具・工具の内製化

- 3. 複雑形状の具現化

- 4. 実用部品の小ロット生産

- 5. 顧客へのプレゼン力向上

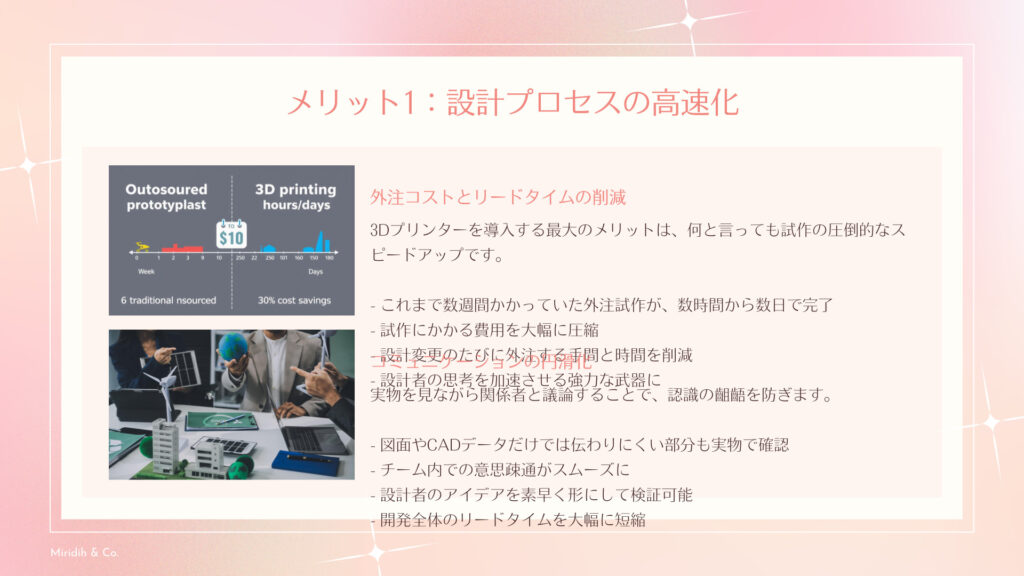

1. 設計プロセスの高速化

3Dプリンターを導入する最大のメリットは、何と言っても試作の圧倒的なスピードアップです。これまで数週間かかっていた外注試作が、3Dプリンターなら数時間から数日で完了します。

- 外注コストとリードタイムの削減:試作にかかる費用と時間を大幅に圧縮します。

- コミュニケーションの円滑化:実物を見ながら関係者と議論することで、認識の齟齬を防ぎます。

設計者の思考を加速させる強力な武器となると言えます。

2. 治具・工具の内製化

3Dプリンターの活躍の場は、試作品開発だけにとどまりません。生産現場で必要不可欠な治具や工具を、必要な時に必要な数だけ内製化できることも大きな強みです。従来は金属加工で製作していた高価な治具も、強度や耐熱性に優れた樹脂材料を使えば、低コストかつ短納期で用意できます。

また、現場の作業者からの「もう少し、ここの角度を変えてほしい」といった細かな要望にも、すぐに対応できます。

3Dプリンターは、製造現場の改善を力強く後押しする、頼れるパートナーです。

3. 複雑形状の具現化

3Dプリンターは、切削加工や板金加工では実現が難しかった、複雑な形状を簡単に造形できます。

例えば、生物の骨格のような滑らかな構造も、積層造形なら一体で作り上げることが可能です。部品の軽量化と高剛性を高いレベルで両立させることもできます。これまで「加工できないから」という理由で諦めていた設計アイデアが、現実になります。

3Dプリンターは、設計者の創造性を解き放ち、これまでにない革新的な製品を生み出します。

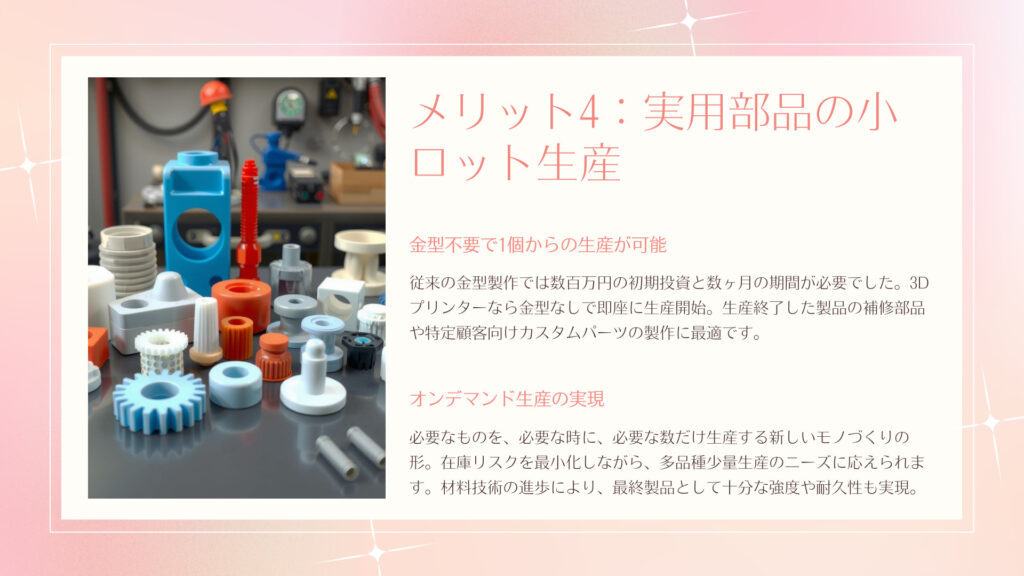

4. 実用部品の小ロット生産

3Dプリンターは、金型を必要としないため、1個からの小ロット生産に非常に適しています。すでに生産が終了した製品の補修部品や、特定顧客向けのカスタムパーツの生産において、その真価を発揮します。

金型を製作する場合、数百万円単位の初期投資と数ヶ月の期間が必要になることも珍しくありません。3Dプリンターならその両方を劇的に改善します。材料技術の進歩により、最終製品として十分な強度や耐久性を持つ部品を造形することも可能です。

必要なものを、必要な時に、必要な数だけ生産する「オンデマンド生産」という新しいモノづくりの形を実現します。

5. 顧客へのプレゼン力向上

3Dプリンターで出力した実物モデルは、顧客へのプレゼンテーションにおいて絶大な効果を発揮します。最近は3DCADで立体図を見せることができますが、3Dだけでは伝わりにくい、製品のサイズ感や手触り、使い勝手を直感的に理解してもらうことができます。

顧客に実際に手に取ってもらうことで、より具体的なフィードバックを引き出しやすくなり、手戻りの少ない効率的な製品開発に繋がります。

説得力のあるプレゼンテーションは、商談の成功率を大きく左右する重要な要素です。

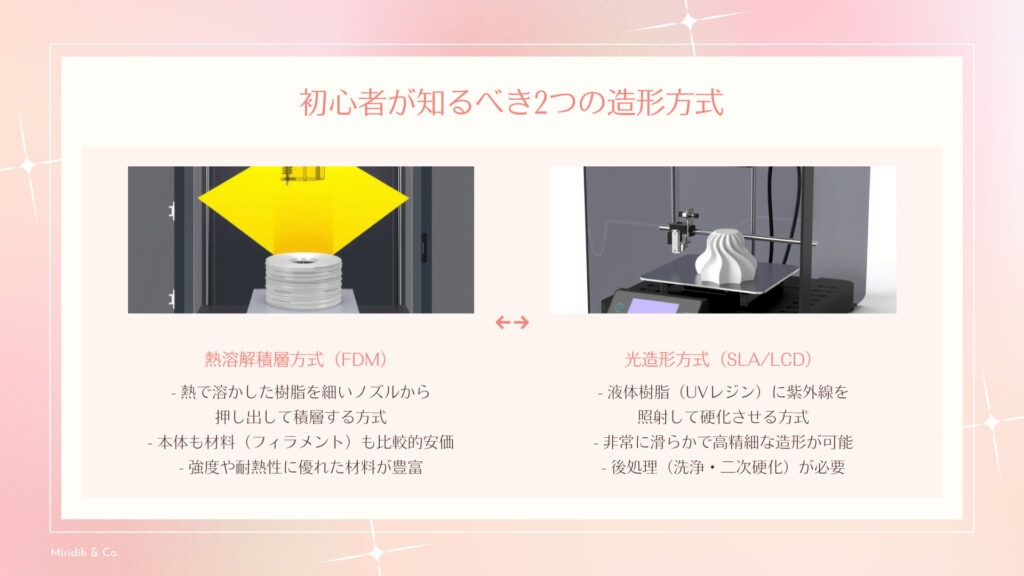

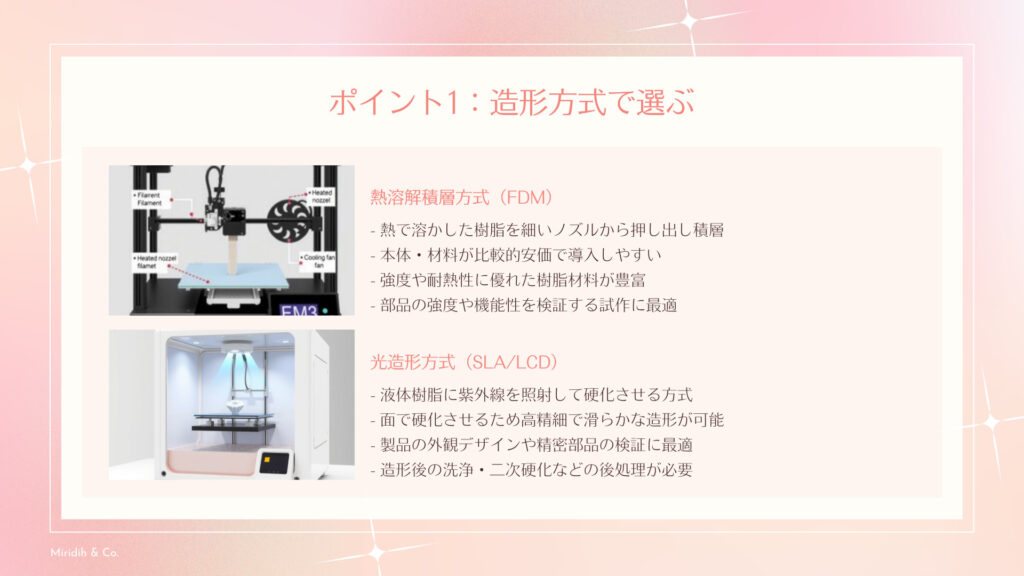

3Dプリンター初心者が知るべき2つの造形方式

3Dプリンターと一口に言っても、その造形方式にはいくつかの種類が存在します。初心者がまず押さえておくべき代表的な2つの方式、「熱溶解積層方式」と「光造形方式」について、その仕組みと特徴を分かりやすく解説します。

熱溶解積層方式(FDM)とは

熱溶解積層方式(FDM: Fused Deposition Modeling)は、熱で溶かした樹脂を細いノズルから押し出し、一層ずつ積み重ねていく、現在最も普及している造形方式です。その最大の魅力は、プリンター本体も材料(フィラメント)も比較的安価で、手軽に始められる点です。強度や耐熱性に優れた樹脂材料など、対応材料の種類が豊富なことも大きな特長です。

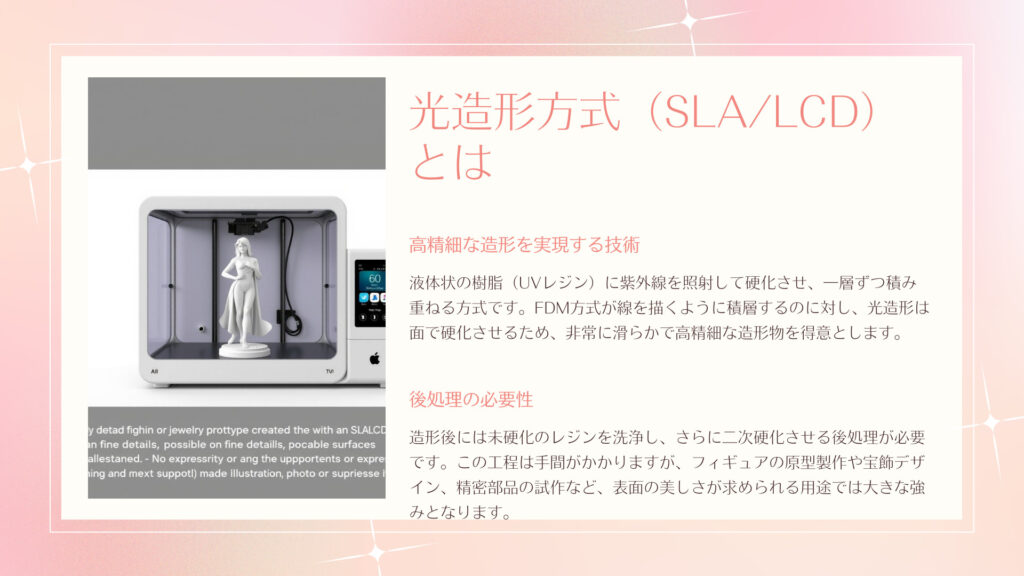

光造形方式(SLA/LCD)とは

光造形方式は、液体状の樹脂(UVレジン)に紫外線(UV)を照射して硬化させ、一層ずつ積み重ねていく方法です。

FDM方式が線を描くように積層するのに対し、光造形は面で硬化させるため、非常に滑らかで高精細な造形物を得意とします。そのディテールの再現性の高さから、フィギュアの原型製作や宝飾デザイン、精密部品の試作など、表面の美しさが求められる分野で広く活用されています。

ただし、造形後に未硬化のレジンを洗浄したり、二次硬化させたりといった後処理が必要になる点には注意が必要です。製品のデザイン性や嵌合(かんごう)精度を厳密に確認したい場合には、光造形方式が強力な選択肢となります。

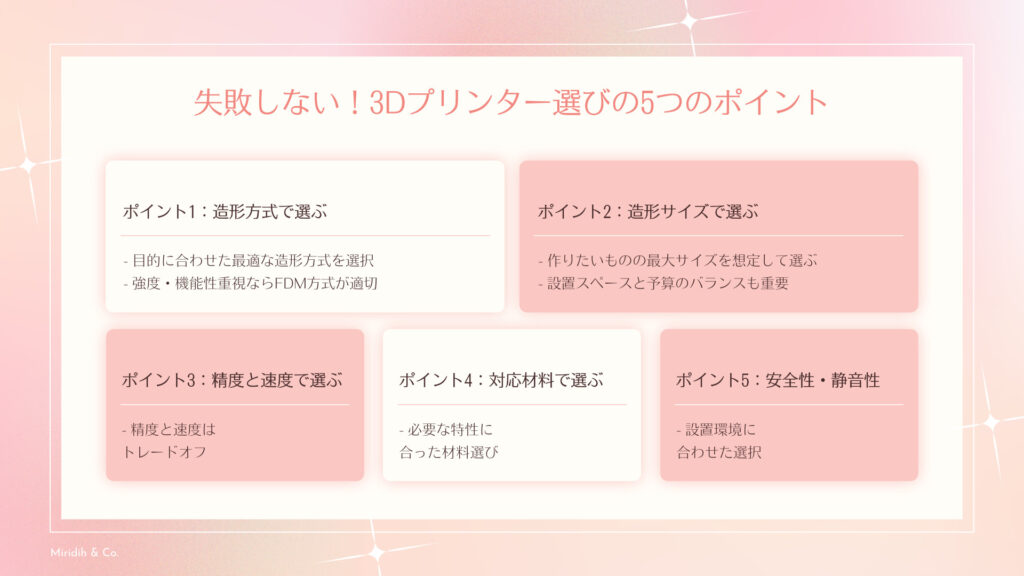

失敗しない!3Dプリンタ初心者の選び方

いざ3Dプリンターを導入しようと思っても、市場にあふれる多種多様な機種を前に、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?

決して安い買い物ではないからこそ、後悔のない選択をしたいものです。押さえておくべき5つの重要な選定ポイントを解説します。

- ポイント1:造形方式で選ぶ

- ポイント2:造形サイズで選ぶ

- ポイント3:精度と速度で選ぶ

- ポイント4:対応材料で選ぶ

- ポイント5:安全性・静音性

ポイント1:造形方式で選ぶ

3Dプリンター選びで最も重要なのは、「何を作りたいか」という目的を明確にし、それに最適な造形方式を選ぶことです。熱溶解積層(FDM)方式と光造形方式では、それぞれ得意なことや特性が大きく異なります。

例えば、部品の強度や機能性を検証する試作や、生産現場で使う治具が目的なら、扱いやすく材料の選択肢も豊富なFDM方式が適しています。

一方で、製品の外観デザインや精密部品の嵌合(かんごう)をシビアに確認したい場合は、高精細な造形が得意な光造形方式となります。

まずはこの2つの方式のどちらがご自身の主な用途に近いかを判断することが、失敗しないプリンター選びの基準となります。

ポイント2:造形サイズで選ぶ

次に考慮すべきは、プリンターが造形できる最大のサイズです。基本的には作りたいものの最大サイズを想定し、それよりも一回り大きい造形エリアを持つプリンターを選んでください。将来的に作るかもしれないもののサイズも考慮に入れつつ、現実的な設置スペースと予算の中で最適なサイズを選びます。

ポイント3:精度と速度で選ぶ

精度と速度は、多くの場合トレードオフの関係にあります。どちらをどの程度優先するかによって、選ぶべき機種は変わってきます。

プリンターの精度を示す指標として「最小積層ピッチ」があります。これは一層あたりの厚みのことで、この数値が小さいほど、積層の段差が目立たない滑らかな仕上がりになります。

一方で、積層ピッチを細かくすればするほど、造形時間は長くなります。

ラフな形状確認は高速で、最終的な検証は高精細で、といったように目的に応じて使い分けるのが効率的な活用法です。

ポイント4:対応材料で選ぶ

作りたいものに必要な特性(強度、耐熱性、柔軟性など)に応じて、使用する材料を選ぶ必要があります。そして、使いたい材料にプリンターが対応しているかどうかの確認は、非常に重要なチェックポイントです。

特にFDM方式では、一般的なPLAやABS樹脂に加え、より高機能なエンジニアリングプラスチックを使用できます。しかし、ナイロンやポリカーボネートといった材料は高い温度でなければ溶けないため、高温に対応したノズルやヒートベッドを備えたプリンターが必要です。

将来的に高機能な材料を使った実用部品の製作も視野に入れているのであれば、それに対応できる拡張性のあるモデルを選んでおくと良いでしょう。

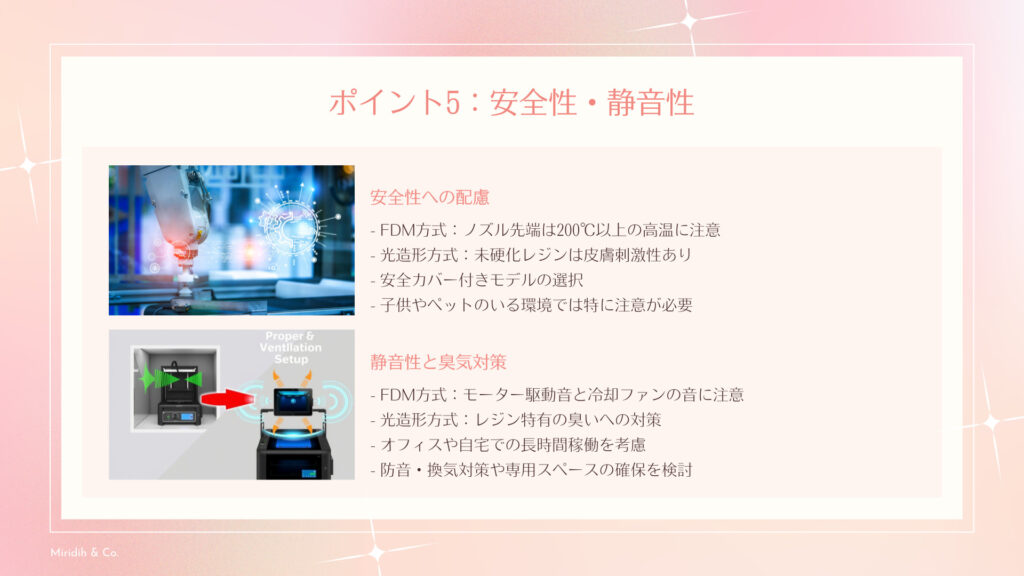

ポイント5:安全性・静音性

オフィスや自宅など、執務環境に設置する場合、安全性や静音性はスペック表の数値以上に重要な要素となります。3Dプリンターは数時間から、時には数十時間にわたって稼働し続けるためです。

FDM方式はモーターの駆動音や冷却ファンの音が、光造形方式はレジンの特有の臭いが気になる可能性があります。また、FDM方式のノズル先端は200℃以上の高温になるため、火傷にも注意が必要です。長く、そして快適に3Dプリンターを使い続けるためには、運用面での配慮も重要な選択基準となります。

まとめ

3Dプリンターは、頭の中のアイデアが、驚くほどのスピードで現実の形になる強力なツールです。

- 試作の高速化が開発を変える:3Dプリンター最大の価値は、設計・検証のサイクルを劇的に短縮し、開発全体のリードタイムを圧縮できる点にあります。

- 活用法は試作だけではない:治具・工具の内製化から実用部品の小ロット生産まで、3Dプリンターは設計から製造現場までを繋ぐ架け橋となります。

- 目的で選ぶ:強度や機能性を求めるなら「FDM方式」、デザインや精度を重視するなら「光造形方式」。

まずは、あなたの仕事内容とこの記事で得た知識を照らし合わせ、最高のパートナーとなる一台を探し始めてみてください。